静岡のHP屋コラム

ホームページ作成のポイント

2016.10.31

店頭とネット、どっちで買う?「ショールーミング」と「ウェブルーミング」

「お店の売り場に行って、商品の使用や値段をネットで調べる」

「あらかじめネットで目星をつけた商品を店頭に見に行く」

「店頭で見た商品を、家に帰ってからネットで調べてみる」

みなさんもやったことがあるのではないでしょうか。食べログでお店を探す、楽天で人気商品を調べてみる、価格.comで値段をチェックする、なんてことは日常茶飯事の方もいると思います。

今、ネットでの情報収集が一般的になったことにより、商品を購入する時の行動が大きく変化しています。特に、実店舗での販売においては「ショールーミング」と「ウェブルーミング」という行動が広く一般的になってきました。

ショールーミングとウェブルーミング

ショールーミング

商品購入を検討するときに、実店舗に行って商品を確かめて、その場では商品は買わずネットショップで購入する、いわゆる店舗を「ショールーム」として利用することです。

ウェブルーミング

ショールーミングとは逆に、ネットショップなどで商品の仕様や価格帯、レビュー(実際に購入して使ってみた人の感想)などをあらかじめ調べ、商品の品定めをして、実店舗で購入する行動のことです。

最近はスマホやタブレット等を使って、店頭で価格や製品情報を確認する人が増え、中にはその場でオンライン注文を行う人も出てきました。

店舗での購入よりもネットショップでの購入の方がしやすいと感じるユーザーの増加や、店頭価格よりネットショップの方が価格が安いケースが増えたことがショールーミングの背景として挙げられます。

来店型でもホームページで比較検討されている

ショールーミングをしたことがある人は7割以上、ウェブルーミングをしたことがある人は8割以上と、多くの人は商品を購入する上でネットでの情報収集をしていることがうかがえます。

加えて、ショールーミングをする人の90%以上がウェブルーミングをしている、というデータもあることから、来店前の情報収集が一般的、且つ重要な行動であることは間違いなさそうです。

また、業種によって差はあるものの、実店舗売上の少なくとも10%~20%はウェブルーミング、すなわちネットを見て下調べをしてから店頭に来るいわれています。

ホームページには「お店で買う理由」を

近年では、来店での購入がメインの店舗でも、「まず、ネットで調べてから」が当たり前の行動になってきており、多くの人が何らかの形で事前にホームページで情報収集する傾向にあります。

実店舗で購入するにしろ、ネットで購入するにしろ、大多数の人がネットで検索して候補を絞り込んでいるのが現状です。ネットショップを運営していないお店であれば、「店頭で買った方がいい理由」をホームページにきちんと記載しておきましょう。

購入後のアフターフォローに関する情報や店内の雰囲気はもちろんのこと、接客するスタッフの顔があらかじめ分かっていたり他のお客様の感想などが見れたりすると、お客様は安心するものです。どんな業種でも「ホームページを見てもらって、購入の最終候補に残る」ことを意識してホームページを見てもらいましょう。

ホームページへのアクセスは半数以上がスマホから

ホームページのアクセスのうち半数以上がスマホからといわれ、モバイルファースト(スマホサイト第一に考えてホームページをつくること)という言葉もあるぐらい、スマホ対応サイトを持つことは重要になっています。

せっかくホームページを見に来てもらったのに、スマホで⾒たときに「⽂字が⼩さくて⾒えない…」「押したいところが押せない!」なんてことにならないよう、今後はスマホで⾒やすく、使いやすいホームページを意識していくことが必要です。

また、当社では、スマホでのホームページ活用セミナーを開催しています。今回のセミナーでは下記内容で開催します。

・スマホ対応サイトって何ですか?スマホサイトの必要性

・ユーザーにストレスを感じさせない集客の仕掛けづくり

・スマホサイトを効果的に活用した事例紹介

・時流に合ったホームページ活用方法

参加無料、各会場とも定員先着5名様で開催しておりますので、お気軽にご参加ください。

2016.10.26

SEO都市伝説! 信じちゃいけないSEOテクニック5連発

ホームページの運用に携わっている人は多かれ少なかれSEOについて気にされていると思います。

この記事を読んでいる人の中にもSEOについてGoogleやYahoo検索などで調べたことがある人は多いのではないでしょうか。実際に調べたことがある人はわかると思いますが、Web上にはSEOの記事が驚くほど大量にヒットします。

そんな大量の記事の中には、正しい情報だけではなく、以前は正しかったが今は正しくない情報や根も葉もないような嘘の情報など入り混じっています。

今回はそんな中でよくでてくる都市伝説のようなSEOのテクニックについて紹介します。

1. クリックすれば順位があがる

「順位を上げるにはたくさんクリックしなきゃいけないんですよね?」と聞かれることがありますが、これは都市伝説です。

クリックして順位があがるのであれば、SEO業者は昔(今もあるのかもしれませんが)のゲーム機でよくあった連射機を常備しているでしょう。

この都市伝説はすごく有名で、ある会社さんでは始業後の5分間はクリックタイムといって社員全員で自社のサイトをクリックしていたという話もあるぐらいです。

実際に信じていた方には非常にお伝えするのが非常に申し訳ないのですが、クリックしても残念ながら順位に影響はありません。

[補足]

「実際にクリックしたら順位が上がったんだけど」と言われることがありますが、これは検索結果のパーソナライズ化によるものです。Googleはサイトを見た履歴を覚えており、一度見たサイトが次回以降の検索結果で少し上にあがります。

ただし、これはその人のPCだけで起こる話ですので他の人が見た順位には全く影響がありません。

2. 有名なサイトにリンクを張ると順位があがる

これもよく聞く話なのですが、「Yahoo」や「楽天」、「Wikipedia」など有名なサイトにリンクをたくさん張ると自分のサイトの順位が上がるという話です。

「SEOはリンクが大事」という話を勘違いして有名なサイトにリンクを張ればいいと思っている方が多いのですが、「SEOはリンクが大事」という言葉のリンクは被リンク(他サイトから自分のサイトにリンクを張ってもらうこと)を意味しています。

逆に自分のサイトから他のサイトにリンクを張ることを発リンクといい、これはSEO的な効果があるものではありません。

3. 無料ブログは上位表示されない

これははてなブログ、アメーバブログなどに代表される無料でブログを作れるサービスを利用すると検索結果で上位表示されないというものです。

なぜこんな話になっているのかわかりませんが、これは完全に間違いです。

はてなブログでも良質な記事をたくさん書いていればもちろん検索で上位表示されます。

もしこれが、本当なら今あるたくさんのブログサービスは廃れてしまうでしょう。

4. wwwがないと検索に不利

念のため書きますがこの「www」は爆笑ではなく「world wide web」の方です。

Webサイトというと、http://www.○○○.comのようなイメージを持っている方が多いと思います。そのイメージから「wwwは必ず付くもの」、「wwwが付かないはおかしい」というように連想されてできたのではなかと思われる都市伝説です。

確かにwwwが付くサイトは数多くあり、付いているのが一般的という気持ちもわかりますが、これは検索順位には影響ありません。

wwwについてはあった方がいい、ない方がいいというものではなくどちらかに統一しておけば問題ないでしょう。

(Googleが提供しているSearchConsoleというツールにwww有無を設定する項目がありますのでそちらを利用するようにしましょう)

5. Google AdWords(アドワーズ)を使うとオーガニック検索の順位があがる

Google AdWordsとは、Googleが提供している有料の広告出稿サービスのことです。

Googleで何かを検索すると、最上部に「広告」とラベルが付いた候補が表示される場合があります。この候補は通常の検索結果とはことなり、Google AdWordsというサービスを利用すること有償で上部に表示されています。

基本的にGoogle AdWordsを利用するとこのように広告として上部に表示されるのですが、Google AdWordsを利用すれば広告枠以外の検索結果(自然検索やオーガニック検索といいます)にも影響を与えるのではないかという都市伝説です。

これも都市伝説でありGoogle AdWordsは広告枠にしか効果がありませんので、Google AdWordsを使う場合に「これで自然検索もあがるぞ」といった変な期待はしないようにしましょう。

番外編 サイトが重いときはマウスでグルグルポインタを回すと速くなる

SEOとは関係ありませんが、おもしろかったので紹介します。

サイトの読み込みが遅いときなどにマウスで円を描くようにポインタを操作すると読み込みが速くなるという都市伝説!!

同じようにパソコンが固まった場合もこの操作で解決するという話も聞いたことがあります。隣の席の人がマウスをずっとグルグルしていたら「それ都市伝説だよ。」と教えてあげましょう。

以上、勘違いされていそうな都市伝説を5つ紹介しましたがいかがでしたでしょうか?

これ以外にもSEOにはよく勘違いされている施策や昔は有効だったが、今は無効になっている施策が数多くあります。

間違った情報施策に対してがんばって取り組んでいると、下手したらサイトに対してマイナスの効果となる場合もあるので、自分がやっている施策が不安な方はぜひ専門の方に聞いてみてください。

※本記事は2016年10月の情報となりますので、今後上記の都市伝説が本当になる可能性もありますのでご了承ください。

2016.10.24

購入・来店につながる検索は「スマホが起点」

スマホは消費者が最も接触しているメディア

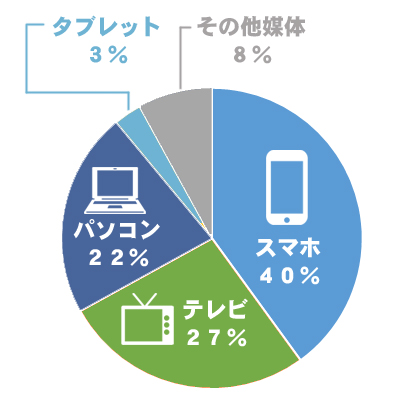

Google が実施したモバイル ユーザーの実態に関する調査の結果、スマートフォンやテレビなど、スクリーン(画面)をもつ媒体が全体の9割以上を占めており、ラジオが3%、新聞が5%、雑誌が1%と、少数になっています。

また、消費者が最も接触しているメディアはスマホとされていて、次いでテレビ・パソコンの利用が続いている結果です。

スマホの普及率・利用率から考えても、今後しばらくはスマホの接触割合が台頭するのは間違いなさそうなデータになっています。

何かを調べるときは「まず、スマホで検索」

検索の利用シーンで見てみると、パソコンでの情報収集は「思いつき」と「計画的」が約半数となっている状況ですが、スマホでの検索では、「思いつき」検索が8割ほどを占めています。

いつでも手元に存在するデバイスとして、会話の中で出てきた言葉や、ちょっとした疑問などを検索する形で利用されているようです。

加えて、スマホで商品やサービスの情報収集をしたことのある人のうち、約4割がその後ネットで商品を注文し、約3割の人が店頭等で購入したという結果があります。

つまり、ユーザーの行動はスマホでの情報収集を起点にスタートして、そこからネット上での購入、または店頭での購入につながるシーンが増えつつある、ということになります。

スマホで調べ始め、その後も引き続き調べるケースが多い

また、スマホを使って何かを検索する人は、一度情報収集を終わっても、その後改めて検索する「引継利用」をすることが多いといわれています。

例えば、通勤中のちょっとした空き時間にササッと電車の中で調べて、その中でいいなと思ったサイトを帰宅後にスマホやパソコンでもう一度見る、といった行動です。

この「引継利用」は当日中に行っているケースが多いともいわれています。そう考えると、この「ちょっとした空き時間にササッと電車の中で調べて」の段階で、引継利用する候補に残るサイトになることがポイントです。

また、引継利用する人は、今すぐ情報が欲しい「今すぐ客」であることが多いため、短時間でサイトにいい印象を持ってもらうには、スマホでも見やすいサイトかどうかが重要になってきます。

スマホ向けページの内容は検索順位にも影響

これまでは、検索順位を決める上で、パソコン向けページの内容が重要視されていて、パソコン向けページがある程度しっかりしていれば、それなりの検索順位をキープすることができていました。

スマホ向けページが検索順位評価の基準になる?の記事でも紹介しましたが、数か月以内に、検索順位を決めるうえでスマホ向けページが重要視されるようになるという情報が出てきています。

パソコンからよりも、スマホからの検索が多いことを考えると、当然の対応なのかもしれませんね。具体的な実施内容や時期、影響度は不明なものの、今後、スマホ向けページが重要になっていくことは間違いなさそうです。

スマホ向けサイトをもっと活用するには?

2016.10.03

多くのサイトが陥りがち!閲覧者をがっかりさせるホームページ4パターン

ホームページは多くの場合、会社・団体などへの集客や信頼感の向上、知名度アップなどを目的として制作していると思います。

しかし、せっかくホームページを見たにも関わらず見た人ががっかりするような場合もあります。

今回は多くのサイトがやってしまいがちな、閲覧者をがっかりさせてしまう4つパターンとそうならないためのチェックポイント(改善点)をご紹介します。

1. 電話番号、連絡先の表示がない または隠している

ホームページを見てサービスについての詳細を聞きたいと思った場合、電話番号やお問い合わせフォームからお問い合わせするのが一般的です。しかし、ホームページのどこを探しても電話番号・お問い合わせフォームがなかったらいかがでしょうか?

多くの方はがっかりして、似たような他社のサービスを検討してしまうと思います。

また、電話番号や連絡先を載せているが分かりにくい位置にあった場合はどうでしょうか。

「お問い合わせする」という気持ちになったにも関わらず、電話番号を探すのに時間がかかったら、おそらくその人のモチベーションは電話番号を探している間に下がってしまいます。

電話番号を見つけても「もういいや」と思われたり、電話してもらえたとしても少し不機嫌になっていることもあるでしょう。

【チェックポイント】

電話番号や連絡先はわかりやすい位置に表示されているか?

2. お問い合わせの入力項目が多すぎる

お問い合わせフォームを開いたときに入力しなければならない項目がいっぱいあったらどう思いますか。

ネットショッピングでは個人情報の登録は必須ですが、ただのメールマガジン登録に電話番号・住所といった個人情報が求められた場合、閲覧者の信頼感は下がってしまいます。

また、お問い合わせフォームに入力している内容は多くの場合保存されていません。入力中にページを移動してしまうと入力した内容は最初から入力しなおしです。

入力した内容が少なければ再入力してもらえるかもしれませんが、大量にあった場合はもう一度入力してもらえる確立は少ないでしょう。

このようにフォームの入力項目が多すぎることはデメリットばかりです。

【チェックポイント】

お問い合わせフォームは必要最小限な項目となっているか?

3. 写真や広告が多すぎて知りたい情報にたどり着けない

パソコンやスマホの高解像度化に伴い、きれいで大きな写真のスライドショーを実装するサイトが増えました。それ自体は印象アップ・ブランディングなどに効果的だと思いますが、少しやりすぎているサイトもあります。

例えば、遊園地の入園料を知りたくてホームページを開き、料金ページへ移動しました。

しかし、園内のアトラクションなど写真がいっぱい表示されて肝心の料金は下にすごくスクロールしないとでてこない。。。こんなホームページだと閲覧者はがっかりしてしまいます。

写真以外でも、広告ばかり表示されて肝心の内容がなかなかでてこないサイトも増えてきています。個人のホームページではそれでもいいかもしれませんが、企業のホームページが広告だらけだと企業全体の信頼に関わります。

【チェックポイント】

閲覧者の視線を遮るように写真や広告が表示されていないか。

4. 最新のイベント情報がない・更新されていない

取引先の人から、口頭でイベントに誘われたとします。後日、その取引先のホームページを見たが案内された情報は見当たらない。こんな経験をしたことがある人も多いのではないでしょうか。

スマホの普及に伴い、口頭やチラシでイベントを知った人が後からホームページを見るという行動が増えました。そのため会社としてイベントを行う場合は極力ホームページにも詳細を載せた方がいいでしょう。特に場所・時間・持ち物などを確認することが多いので、左記のような情報はわかりやすく場所に表示しましょう。

イベント以外でも、新着情報が数年前の記事で止まっている・・といったようにホームページを長年放置してしまうといい悪いイメージにつながりますので注意が必要です。

【チェックポイント】

・会社の最新情報はホームページにアップしているか。

・定期的にホームページを更新しているか。

閲覧者にがっかりされる、よくありがちなパターンをご紹介しましたがいかがでしたでしょうか?

ホームページを運営されている人は自分のホームページが上記のようになっていないか一度ご確認してみてはいかがでしょうか。

2016.10.03

検索エンジンに嫌われる「やったらダメなSEO対策」

Googleは、どういったホームページの運用方法が望ましいかを「ガイドライン」という形で公開しています。

その中で、「具体的なガイドライン」として「次のような手法を使用しないように」としている項目があります。多少専門的な内容や技術的な言葉が出てきますので、今回はそのガイドラインの中から、間違っている・さらにはマイナス効果に繋がってしまう「やったらダメなSEO対策」について、噛み砕いてご説明します。

検索エンジンの評価基準とは?

現在、日本ではほとんどの人がYahooかGoogleのどちらかの検索エンジンを利用していますが、検索順位に関する評価基準は、実はYahooもGoogleの評価基準と同じものを採用しています。

つまり、今は「どうやったらGoogleに好かれるか」ということが重要です。

Googleの評価基準では、サイトを見ている人の利便性を最重要視しています。

Googleの基本方針(抜粋)

・検索エンジンではなく、ユーザーの利便性を最優先に考慮してページを作成する。

・ユーザーをだますようなことをしない。

・検索エンジンでの掲載位置を上げるための不正行為をしない。ランクを競っているサイトや Google 社員に対して自分が行った対策を説明するときに、やましい点がないかどうかが判断の目安です。その他にも、ユーザーにとって役立つかどうか、検索エンジンがなくても同じことをするかどうか、などのポイントを確認してみてください。

・どうすれば自分のウェブサイトが独自性や、価値、魅力のあるサイトといえるようになるかを考えてみる。同分野の他のサイトとの差別化を図ります。

検索エンジンから嫌われるSEO対策の一例

× 他のサイトから文章をコピーしたらダメ

Googleのガイドラインでは「無断で複製したページ・機械によって生成されたページはダメ」とされています。簡単に言えば他のサイトから文章をそのままパクッたらダメ、ということです。他のサイトから情報を寄せ集めて作った、オリジナルの情報がないページがこれに該当します。

ホームページ内のページ数・文字数が多いことは、検索順位の上位表示に有利なポイントの一つになりますが、他サイトからコピーしてきた文章をそのまま掲載しても検索順位は上がりません。

ちなみに、少し文章を入れ替えたりしても意味がありません。すぐに検索エンジンに見破られます。ページ数を多く、文字数を多くしたいが為だけにやってるサイトがありますが、基本的に効果がないものと思っておいた方がいいです。

他サイトの情報を参考にして書くのであれば、自分で調査したデータや自分の見解など、そのページとしての付加価値を付けて情報発信しましょう。

× 無差別な被リンクはダメ

検索順位の他のサイトからリンクしてもらう、いわゆる「被リンク」。

被リンクは今も効果があるとされていますが、ただ単にリンクされている数が多ければいいというわけなく、逆に被リンクを貼る事で検索順位が下がってしまう場合もあるので注意が必要です。

昔の検索エンジンは被リンクの数だけを見て、単純にその数が多いほど検索順位が高くなる評価していたこともありましたが、今の検索エンジンではこの対策は通用しません。

具体的にダメな一例でいうと、

・あなたのサイトにたくさんリンクを貼るよ!という有料サービスやツール

・相互リンクのみを目的とした、関連性の薄いサイトからのリンク

・キーワードを盛り込みすぎた不自然な文章からのリンク

等が挙げられます。上記に挙げた例はあくまでも一例です。有料サービスやツールが全てダメというわけではありませんが、検索順位を上げるためだけにリンクを貼ってもらうという行為は避けたほうが無難です。

※ちなみに、恥ずかしながら過去にこのサイトも、検索エンジンからペナルティを受けたことがあります。一時期、他サイトからたくさんのリンクを貼ったところ、「HP制作 静岡」での検索順位が2位から62位まで下落しました。

その被リンクを外し、Googleに対して「すみません。こういう手段を使って、故意に被リンクを増やしました。今はそのリンクを外しましたので、もう一度評価してください」というメッセージを送ったところ、順位が元に戻りました。皆さんもご注意ください。

× 検索エンジンの為だけにページをつくったらダメ

× 上位表示させたいワードを乱用したらダメ

昔は、ページの中に特定の言葉を多く書けば書くほど、その言葉で検索順位が上位表示しやすい、という時代がありました。

それを利用して「検索エンジンには見えるけど、人間には見えない」ような作り方をするサイトが存在していた時期がありましたが、今これをやってしまうと結構な確率でペナルティ(検索順位を下げられる、検索順位から除外される等)を受けることがあります。

白の背景で白の文字で文章を書く。

画面外にワードを表示させる。

文字の大きさを"0"に設定する。

こんな設定をしているとしたら、今すぐに直すことをオススメします。また、文字を隠さずとも、同じ単語や語句を不自然に感じられるほどに繰り返すことはNGです。

SEOの抜け道を探すより、見ている人の利便性を優先しよう

このページに記載した、やったらダメなSEO対策はあくまで一部です。

これらの対策を行ってしまうと、検索順位の下落や、悪質と判定された場合にはGoogleの検索結果から完全に削除されてしまうこともあります。

また、ガイドラインに記載されていない不正行為についても、Googleで対応策を実施することがありますし、逆にガイドラインに記載されていない行為が許可されているとは限りません。

抜け道を探すことに時間をかけるより、ガイドラインを遵守した「見ている人の利便性」を挙げていくことで、検索結果の上位表示を目指しましょう。

また、SEOに関する無料のセミナーを2016年10月12日に開催することが決定しました。

SEOのプロ、株式会社ディテイルクラウドクリエイティブ 代表の南雲宏明 氏をお招きして、検索結果上位10万サイト以上を分析して抽出した統計データを元に導き出された、自社で実施できるSEOのポイントをご解説いただきます。

絶対に知っておきたい最新SEOセミナーを開催します

2016.08.31

スマホ対応サイトって何ですか?スマホ対応サイトが必要な4つの理由

スマホユーザーは近年増え続けています。皆さんも、通勤・通学のスキマ時間にネットで検索したり、家で寝ころびながらネットショッピングなどされているのではないでしょうか。

数年前であれば、パソコンが中心となっていたインターネットの利用も、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末の普及に伴い、ここ数年はパソコンからスマホへと移行されてきました。

今回は、最近よく耳にする「ホームページのスマホ対応」とその必要性について書いていきます。

「スマホ対応サイト」ってなに?

スマホ対応サイトとは、ざっくりいうと「スマートフォンからでも見やすい・使いやすいホームページ」のことです。普段何気なくスマートフォンを使っていますが、スマホでインターネットにアクセスした際にはスマホ対応のWEBサイトが表示される仕組みになっています。

スマホとパソコンでは異なる点が多いため、パソコン用のホームページをスマホで読み込むと表示に時間がかかったり、文字や画像が小さくて見にくくなってしまったりと、ストレスを感じたことがある方も多いかと思います。

スマホ対応サイトじゃないと困ること

それでは、スマホ対応サイトでない場合、具体的にどんなことがおこるかをまとめてみます。

1.見づらい

パソコンとスマホの違いの1つとして画面の大きさが挙げられます。パソコン用のサイトでは、画面がある程度大きい前提で造られていますので、文字や画像が小さくて読みづらくなってしまいます。この時点で、約半数(45%)の人が反射的に他のサイトを見に行ってしまうといわれています。つまり、ビジネスでホームページを使っている場合は、潜在的な見込み顧客を取りこぼしていることになってしまいます。

パソコン用サイトをスマホで見ることもできますが、拡大、縮小したりするのは面倒ですし、拡大すると画面内でページが縦横無尽に動くので、誤って行きたいページとは別のページへのボタンを押すこともしばしばです。場合によってはパソコン用サイトしか見れないコンテンツもあります。

2.操作しづらい

次にパソコンとスマホの違いとして挙げられるのが、操作の仕方です。マウスやマウスパッドを使ってカーソルを移動してクリックするパソコンに対して、スマホの操作は指での操作することを意識しなくてはなりません。

例えば、メニュー等で他ページへ移動するボタンが並んでいた場合にボタンを押し間違えてしまったり、入力フォームで次の項目に移動する時に違うところに行ってしまったりと、見ている人のストレスになる要素を多く含んでいます。

3.表示が遅い

特に最近では、外出先や自宅からスマートフォンでホームページを見るケースが増えてきています。その為、腰を据えてじっくり調べ物をするよりかは、手軽にサクッと調べる傾向になってきています。ここで注意するのはインターネット回線の速度です。

携帯の電波を使ってデータを送受信するので、自宅や会社でインターネットを使うのと比べてどうしてもホームページの読み込み速度が遅くなってしまいます。サイズの大きい画像を使っていたり、動画を埋め込んでいたりすると、表示が完了するまで数秒間待たなければいけないなんてことも発生します。

4.検索エンジンの上位表示に不利

検索エンジン(Google)は、ホームページがスマホ対応しているかどうかを認識していて、ホームページをスマホ対応していることが検索順位を決める重要な要因となっています。

簡単に言えば、スマホ対応しているサイトは、対応していないサイトよりも上位に表示されやすくなり、逆にスマホ対応していないサイトは不利、ということになります。詳しくはこちらの記事「検索エンジンがホームページのスマホ対応に本気出してきました。」にも書いています。

ホームページのスマホ対応はやっぱり必要

モバイルファースト(スマホサイト第一に考えてホームページをつくること)という言葉もあるぐらい、スマホ対応サイトを持つことは重要になっています。

せっかくホームページを見に来てもらったのに、スマホで⾒たときに「⽂字が⼩さくて⾒えない…」「押したいところが押せない!」なんてことにならないよう、今後はスマホで⾒やすく、使いやすいホームページを意識していくことが必要です。

また、当社では、スマホでのホームページ活用セミナーを開催しています。今回のセミナーでは下記内容で開催します。

・スマホ対応サイトって何ですか?スマホサイトの必要性

・ユーザーにストレスを感じさせない集客の仕掛けづくり

・スマホサイトを効果的に活用した事例紹介

・時流に合ったホームページ活用方法

参加無料、各会場とも定員先着5名様で開催しておりますので、お気軽にご参加ください。

2015.11.02

HP制作を依頼するとき注意すべき4ポイント

HP制作のときに気をつけること

新規のHP制作・リニューアルするとき、どんなことに注意したらいいのでしょうか。

個人事業や中小・零細企業は経営者の方が企画・調整行うことが多いかと思います。経営者の方はなにかとお忙しいので、HPは制作業者におまかせになってしまうことも多いでしょう。でも単純に「HP制作はプロにまかせておけば安心」なんて思っていませんか?

「WEBコンサルタント」、「WEBクリエイター」、「WEBデザイナー」なんて聞くと、何やら特別な人種のように感じるかも知れませんが、ただの人間です。

人間対人間で仕事をするのですから、やっぱりHP制作でも制作業者に頼む時には注意するべきポイントがあります。今回は、私たちが感じている、業者に依頼するときに注意するポイント4つについて書いていきます。

HP制作業者に会社・商品を把握してもらう

私たちがHP制作業者としてお客様からご依頼いただくとき、まずは現状の課題と将来像をヒアリングさせてもらっていますが、そのときに様々なご要望・ご意見を頂きます。

「検索エンジンで上位に来て欲しい」

「ページを簡単に更新できるようにして欲しい」

「スマートフォンで見ても見やすいホームページにしたい」

「トップページをもっと、こうドーン!って感じにしたい」

「よくわからないから、まかせる!」

多いご意見でいうと、だいたいこんな感じでしょうか。せっかくHPを立ち上げ・リニューアルするのですから、抱えている課題や不満を解消したいと考えるのは当然だと思います。

でも、それだけの漠然としたご要望だけで制作に着手するのはちょっと無理があります。

まずは、会社・商品についてHP制作業者にきちんと理解してもらいましょう。

そこが理解されていない状態で、会社案内パンフレットだけを渡してHP制作しても、見ても「ふーん」としか感じてもらえないような、あたりさわりのないHPになってしまうことが少なくありません。

HP制作業者がみなさんの業種・業界に詳しいとは限りません。質問されなかったとしても、商品概要・サービス内容はもちろんのこと、他社との差別化になる部分や、これまでの実績等を伝えていきましょう。

HP制作会社に強み・差別化を理解してもらう

HPは誰でも公開することが出来ますが、それだけ競合が多いという点も忘れてはいけません。せっかくHPを見てもらっても他社と比べたときに「競合他社と差別化できる要素」「選ばれる理由」が閲覧者に刺さらなければ意味がありません。

HPで成果を出すには、この「競合他社と差別化できる要素」「選ばれる理由」が明確であることが大前提です。検索エンジンを使えば簡単に競合サイトと比較されるので、比較されて選ばれなければビジネスにならない、ということを意識しましょう。

差別化・強みのポイント少なくても5つ、可能なら7つくらい列挙できればベストです。

また、この差別化・強みは実際にお客様の立場になって考えてみることが大切です。商品を購入したときに実感していただけるメリットはもちろんのこと、メンテナンス性や将来性など、見込み客の方の立場・心境に立って強みや差別化のポイントを洗い出していきましょう。

HP制作業者にも伝わる「心を動かす原稿」を書こう

HPを作る上で、一番大切になのが掲載する文章の元となる原稿です。

HPの成果は、原稿の善し悪しで決まってくるといって良いでしょう。

意外かもしれませんが、一般的なHP制作会社では原稿作成をやってくれるところは多くありません。依頼者の方に考えて用意してもらうことが多く、仮に原稿作成をやってくれるところがあったとしても、なかなかの費用がかかってきます。

弊社の場合も基本的に、元となる文章をお客様にお考えいただいて、それを私たちが校正して掲載する形式をとらせていただいています。ご用意いただくのが難しい場合には、プロのライターの方を入れたりするのですが、コストパフォーマンスを考えれば、依頼者の方に考えていただくことをオススメしています。

ここで言う「心を動かす原稿」というのは、マーケティングのテクニックを駆使した広告文章を作る、ということではありません。前項で書いたように閲覧者にわかりやすく、差別化・強みを明確にすることや、素人でもわかるように専門用語を使わないで文章を書くこと、も重要です。

見込み客がページを読んで、理解し、興味を持ってもらえるよう、読み手の立場になって文章を作り、読みやすい形で掲載することが大切なポイントです。

HP制作業者にまかせっぱなしはダメ

私たちHP制作業者がこんなこと言うのも微妙なのですが、HP制作を業者にまかせっぱなしでは成果はあまり出ません。それは、HP制作業者が専門性のある、ターゲットに刺さる文章・内容を更新をしていくのが非常に難しいからです。

また、できることなら社内でHPの更新をしていくことで更新コストを抑えることができ、リアルタイムに新鮮な情報発信をすることが可能です。事実、HPで成果を出している会社の8割以上が社内でHP制作・運用をしています。

制作業者より、あなたの方が会社や商品についての知識が豊富なことは確かです。

面倒でもHP制作業者に丸投げせず、重要な部分はきちんと自分で運用していきましょう。

HP制作を業者に依頼するときに注意すべき重要ポイント4つ、のまとめ

制作業者にきちんと会社・商品を把握してもらおう!

制作業者よりも、依頼者の方が会社・業界に関する知識・ノウハウは、確実に多く持っています。漠然とした概略だけでなく、自社の強みや獲得したいターゲット層等の情報をHP制作業者にきちんと伝えましょう。

強み・差別化を理解してもらう

他社との違いは明確に。できれば、強みの数は5~7個くらいがベター。

閲覧者・見込み客の立場になってわかりやすく、明確に挙げていきましょう。

案外、自分たちは当たり前と思っていることが、強みになったりするかもしれません。

業界素人にも伝わる「心を動かす原稿」を書こう

前項で書いた強みを明確化したら、わかりやすく、出来るだけ専門用語を使わずに原稿を書いてみましょう。専門用語を書いたほうが検索に引っかかりやすくなることもありますが、原稿を作る団塊では、見てくれている人に理解してもらい、興味を持ってもらうことを意識しましょう。

コピーライトのテクニックは大事ですが、それは2の次と考えましょう。

HP制作業者にまかせっぱなしはダメ

弊社のセミナーや、このコラムで何度か書いていますが、ダメです。

大事なことなので2回書きますが、HPで成果を出している会社の8割以上が社内でHP運用をしています。HPの運用・更新は何かと後回しになりがちですが、面倒くさがらず、出来れば社内で地道に更新・運用していくことをこころがけましょう。

2015.02.05

ホームページ(Webサイト)を制作するときに、果たすべき役割8選

長岡@静岡ホームページ制作応援隊長です。

以前に、「ホームページ制作で最も重要なこととは」というタイトルのブログの中で、ホームページの目的を明確に決めることと書きました。

ホームページ制作と運用を通して、何を目的にし、どのような目標を達成しようとするのか。

これを明確に決めることです。

そして、その目標をクリアするために、次に考えることは、「ホームページ(Webサイト)の役割を定める」ことです。

ホームページの役割とは何でしょうか?

会社の事業活動は、当たり前ですが、ホームページだけで行なわれているわけではありません。

一部のEC(ネットショップ)を除けば、ホームページ以外の活動が多いわけです。

その事業活動の流れの中で、ホームページがあることで何を期待するのか、どのような効果を出すのか、これを明確に具体的に決めることが、つまりホームページの役割を決めるということです。

では、各社のホームページの役割ってなんでしょうか?

もちろん、ホームページの役割は各社さまざまです。

その中でも、よくある役割を、8個あげて見ましょう

1.見込み客の集客

中小企業のホームページの役割で、最も多いのが、この「見込み客の集客」です。

中小企業の社長や百戦錬磨の営業マンは、目の前に見込み客さえいれば、ニーズのある人と出会えさえすれば、何とかできます。

繰り返し訪問し、仲良くなり、時には飲みに行ったりゴルフに行ったり、もちろんデモや営業アプローチを繰り返しながら、何とかその人に商品を買ってもらったり、サービスを使ってもらうことが可能です。

でも、その営業の手腕も、見込み客と出会えなければ、発揮することができません。

そして、営業活動で最も難しいのが、見込み客の発掘です。

ですから、中小企業がホームページに期待する役割として最も多いのが、やはり、この見込み客を集客することでしょう。

商品やサービスに興味がある人にホームページに来てもらい、その人に、問い合わせしてもらう、資料取り寄せ申込みしてもらう、電話をかけてもらう、相談会への来場、感性拾う見学会へ端を運ぶ、セミナー参加など、あらゆる手を使って、接触を持つこと、これがホームページの役割として期待されます。

2.既存客への情報提供

新規のお客さまと出会うことと同じくらい、いや、それ以上に大切なことは、既存のお客さまを守ることです。

新規開拓は、手間と時間とお金がかかります。

ですから、一度つながったお客さまは、なんとしても守らなければなりません。

そのために、既存客へと情報を提供していくことが大切になります。

既存客へと情報を提供し、今使っている商品・サービスをより活用し、成果に結びつけ、お客さまの事業活動に貢献すること。

それが達成できれば、他社に乗り換える可能性が低くなり、リピート客となったり、サービスの継続利用が期待できます。

3.SEO対策

ホームページは、しばしば、他のホームページのSEO対策(検索エンジン最適化=検索順位をあげること)に使われることがあります。

人気があり、役に立つホームページは、多くの場合いろんなところから被リンクを受けます。

ですから、その被リンクを自分で作り出すことが、SEO対策になります。

ここ数年のGoogle(グーグル)のアップデートにより、被リンクの重要性は下がってきています。

時として、スパム行為(不正行為)としてペナルティを受けることもありますので、以前ほど積極的に行われることはなくなりました。

以前よりは重要性は低くなったとはいえ、被リンクが検索順位に与える影響は、小さくありませんし、古くからある被リンクは、ある程度の有効性を保っています。

4.会社や商品、場合によっては人をブランディングする

商品やサービス、場合によっては、その会社や、その人自身をブランディング(価値を高める)ことを目的とすることもあります。

その代表的な例が、芸能人や著作者の公式サイトです。

これは、情報提供の役割もありますが、その人自身をブランディングするサイトでもあるのです。

また、会社が行なっている社会貢献活動や、業界での地位を伝えることで、ブランディングしていくこともあります。

その業界のノウハウを伝えていくことで、プロとしての認知を高めていく方法も有効です。その分野のことを教えるレベルの人であるというのは、高いブランディング効果がありますので、ホームページを通して情報を伝えていきます。

地域の活動に参加しているところを掲載したり、清掃活動を行なったり、会社見学や講師に呼ばれているところを掲載することは、このブランディングを目的にしていることが多いです。

5.あらたなニーズを喚起する

商品・サービスには、普及の段階があります。

出たばかりで、類似商品が無い場合は、見込み客がまだ、そのニーズ・必要性を感じていないことがあります。

ニーズを感じていない人にやることは、商品の説明ではありません。

まず、「それが必要である」「もしあったら、すばらしい未来が待っている」と思ってもらうことです。

主として、商品・サービスの普及し始めの段階では、ニーズを喚起するのは大事な役割です。

6.業界全体を活性化し、発展に寄与する

業界によっては、自分のところ1社だけがよくなろうとしてもダメな場合があります。

たとえば、業界全体が信頼を得られていない、または失っている場合です。

そういう時は、自社のアピールをする前に、業界全体の底上げや健全化のアピールが必要なときがあります。

少し余談ですが、業界というのは、主として提供側都合の分類です。

消費者側は、業界別に見ているわけではありません。

ニーズ別に見ています。

業界別とニーズ別は、似ているようで実は違います。

たとえば、バスはバス業界、タクシーはタクシー、電車は電車で1つの業界を作っています。

でも、消費者は、「○○にいくのに、さて、電車で行こうかタクシー乗ろうか、いや、路線バスなら目の前にバス停あったよな」のように考えます。

こうなると、タクシーのライバルはタクシーだけではありません。

路線バスや電車とも競争しなければなりません。

こうなると、タクシー会社同士で競争している場合ではありません。

タクシーが、いかに便利で快適かを消費者に知ってもらう必要があります。

タクシー会社は、運命共同体になるのです。

このように、業界全体の発展の役割を、ホームページが担うこともあります。

7.新たな社員を採用する

事業が発展してくると必ず課題に挙がるのが、よい人材の確保です。

これが、会社成功の半分を握っているといっても過言ではありません。

よい会社を作っていくことはもちろんですが、そのことを社外にアピールして、「こんな会社で働きたい」と思ってもらうことで、いい人材を確保するというのも、ホームページの重要な役割です。

特にいま、応募する人のほとんどはホームページを見ます。

その中に、入社したときの自分を重ねあわせてイメージするのです。

そのイメージが、より鮮明に相手の頭に描くことができるか。

それが、どれだけ魅力的なのか。

それは、採用にとってとても重要なホームページの役割です。

8.販売(ネットショップ、EC)

もう説明も要らないでしょう。

販売のためのネットショップサイトです。

直接収益を上げるための、いわば店舗のようなものです。

ネットショップ市場は、拡大の一途をたどっています。

これから、直接お金を稼げるネットショップ(EC)に進出するのは、ひとつの選択肢ですね。

役割を明確にすると内容が決まる

ホームページの役割を決めて制作・運用をすると、自然とどんなコンテンツ(内容)を載せればいいかが決まってきます。

採用であれば、先輩社員、それも、入社して2~3年の、ちょっと先輩社員をかっこよくステキにホームページ上に登場させてあげることで、見てる人が、より具体的に自分の未来をイメージできるようにするのがいいです。

しかし、見込み客の集客のためであれば、たとえ社員をホームページに載せるとしても、こういう技術を持ってこんなサービスを提供するために、こんな努力をしています、という内容になるかもしれません。

ホームページの役割によって、コンテンツの内容や、その載せ方が変わってきます。

そうすることで、より、成果に近づき、目的が達成されやすくなるのです。